2026/01/19

経理業務の遅延が会社に与える“見えない損失”とは

コラム

現代のビジネス環境は、テクノロジーの進化とともに日々変化しています。

こうした中、多くの中小企業が共通して抱えているのが、「経理業務の負担」です。

日々の記帳や決算業務、税務対応など、煩雑な作業に追われている経営者や経理担当者の方も多いのではないでしょうか。

従来のインストール型会計ソフトでは、主に手入力による作業が中心でしたが、

近年はクラウド型ソフトが普及し、データ連携や自動仕訳など、入力の手間を減らす仕組みが整ってきています。

私たちは、大阪・尼崎を中心に、多くの企業様にクラウド会計ソフトの導入支援を行ってまいりました。

その中でわかってきたのは、「ツールの導入=課題解決」ではないということ。

最大の課題は、そのソフトが本当に自社の業務フローに合うのか?という点にあります。

税理士法人として、記帳代行を通じて蓄積したノウハウを活かし、

各社の業務に合わせた最適な活用法をご提案できるのが私たちの強みです。

クラウド会計ソフト導入における注意点や、実際に現場であったつまずき・成功事例をご紹介します。

経理業務の負担を少しでも軽くし、本業に集中できる環境づくりのヒントとなれば幸いです。

山口 貴澄

改めまして、K&P税理士法人の山口貴澄(やまぐち たかずみ)と申します。

大学卒業後は建築会社に就職し、さまざまな職種を経験しました。

その後、ある会社で経理業務に携わったことをきっかけに会計の世界に興味を持ち、

税理士事務所への転職を決意。現在は税理士業界で10年の経験を重ねています(前職で5年、現職で5年)。

学生時代からパソコンが得意で、複数のIT系資格(初級システムアドミニストレータ:現ITパスポート、

MOUS MASTER2003、MOS Excel Expert2016など)を取得しており、会計とITの両面に強みがあります。

これまでに、大阪・尼崎を中心に10社以上のクラウド会計ソフト導入支援を担当し、

売上規模3億円~60億円と幅広い企業の支援実績があります。

クラウド会計を“ただのツール”で終わらせず、

実際の業務に活かすための導入と運用サポートに力を入れています。

一般的な中小企業では、経理担当者の人数が限られるため、

日常の入出金管理から年次決算までを一人で担うケースも珍しくありません。

中小企業の経理業務は、発生頻度ごとに「日次・月次・年次・スポット」の4つに分けられます。

日次では現金や売上の管理、月次では請求・支払や給与計算、年次では決算書の作成や税務申告などが中心です。

加えて、融資申請や会計ソフトの導入、税務調査対応といった臨時のスポット業務も発生します。

限られた人員で幅広い業務を担う中小企業では、業務量の波や専門性に応じて、

ときには経理と総務を兼任し、給与計算や備品管理、来客対応まで行う例もあり、

重要な業務は税理士や社労士に外注して補うこともあります。

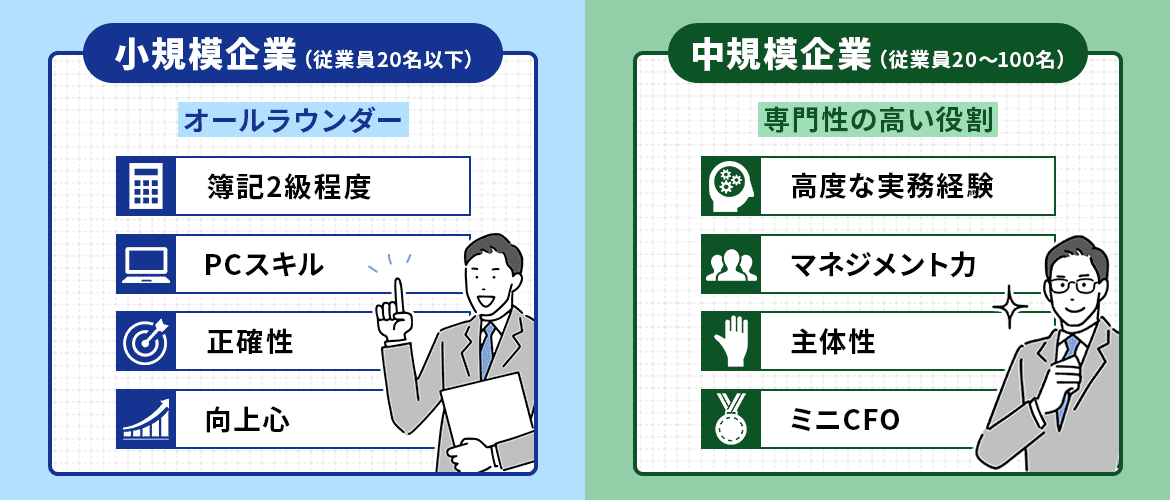

大阪周辺地域の中小企業を想定し、企業規模別に求められる経理人材の像を説明します。

幅広い業務を一人でこなすオールラウンダーが求められます。

小規模企業では経理専門の部署がなく、「一人経理」として日次から年次まで一貫して担当するケースが多いため、

以下のような資質が重視されます。

資格面では簿記以外に必須の資格はありませんが、

業務範囲に応じて例えば給与計算実務能力検定やファイナンシャルプランナー(FP)などを取得し

スキルの幅を示すと採用上有利になる場合があります。

社員数が増える中規模企業では、ある程度専門性の高い役割が期待されます。

小規模企業と同様に経理部門の人員は多くありませんが、経理専任の担当者やチームが存在し、分業も部分的に行われます。

求人要件でも「簿記2級以上」「○年以上の経理実務経験」「決算業務の経験必須」などが掲げられ、

一定のスキル水準を満たした人材が求められる傾向があります。

大阪周辺の中堅企業でもこの傾向は同様で、規模拡大に伴い

専門知識に加えてマネジメント力や提案力を持つ経理人材が重宝されます。

資格としては簿記の他に、余裕があれば中小企業診断士やMBAなど経営管理系の資格を取得し、

経営視点で動けることをアピールする例もあります。

大阪府周辺における経理担当者の給与水準と、経理代行を利用した場合の費用相場を比較します。

大阪は東京に次ぐ大都市圏であり、経理職の給与水準も日本全体の平均と同程度かやや高めの水準です。

企業規模や担当者のスキルによって幅がありますが、おおまかな月給・年収相場を職位別に示すと以下のようになります。

正社員を1名雇用すると、給与以外にも様々なコストが発生します。

年収400万円の社員でも、会社側の負担は年500万円前後になるとの試算もあります。

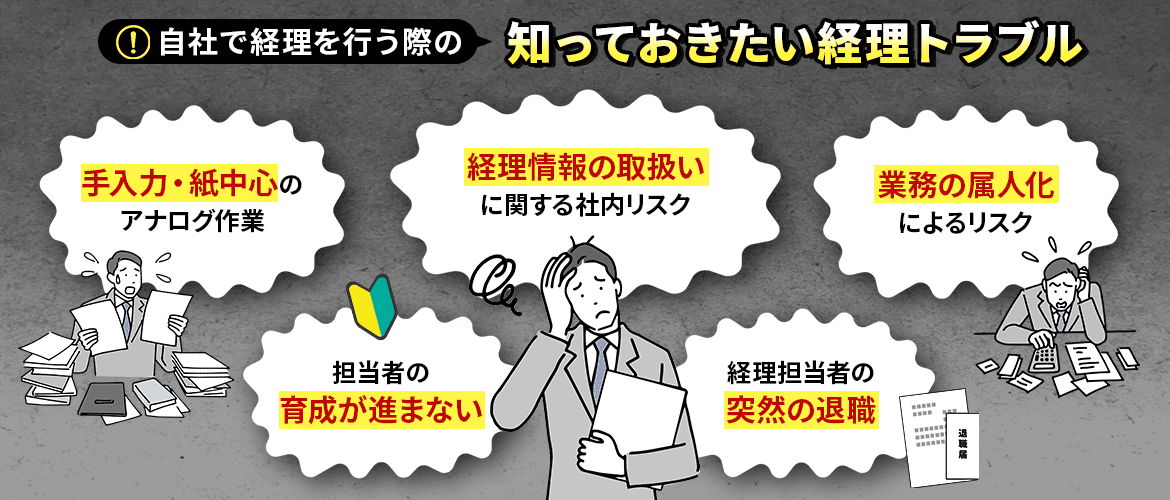

請求書や領収書、通帳の内容などを紙で管理し、

会計ソフトへの入力もすべて手作業という企業は、いまだ多く存在します。

たとえば、紙の通帳を元に、手書きでOCR用紙に入金先、支払先の内容や、金額を手書きし、

それを会計ソフトに読み込ませる方法や、インターネットバンキングは利用しているものの

入出金一覧のpdfを出力し、内容を空いている枠に手書きで記載したものを見ながら、

別担当者が手入力で会計ソフトに入力したりするなど、まだまだアナログな作業は残っています。

こうしたアナログな運用では、入力ミスや確認漏れが起こりやすく、作業時間がかさむ上に非効率です。

また、データの検索・共有もしづらく、在宅勤務などの柔軟な働き方にも対応できないという課題があります。

業務効率化や経理の見える化を進めるためには、

まずこの「アナログ作業の見直し」が欠かせません。

経理担当者は、社長の経費や役員報酬、従業員の給与など、

他の社員にはあまり知られたくない重要な情報を日常的に扱います。

そのため、担当者には高い信頼性が求められますが、

万が一情報が漏れてしまうと、社内の人間関係や信頼性に大きな影響を与える恐れがあります。

こうした情報管理の観点からも、仕組みやフローで守れる体制づくりが重要です。

経理業務は専門性が高く、特定の担当者が全てを把握・管理しているケースが多くあります。

特に中小企業では、1人の担当者に任せきりという状況も少なくありません。

このように業務が属人化していると、

担当者が不在の時に誰も対応できない、経理の全体像が分からないという事態を招いてしまいます。

属人化が進んだ状態でさらに問題となるのが、経理担当者の突然の退職です。

体調不良や家庭の事情、定年退職など、事前に予測できない理由で急に辞めてしまうこともあります。

その場合、業務の引き継ぎができておらず、

取引先への支払いや申告業務に支障が出るといった深刻なトラブルに発展しかねません。

業務が属人化し、ベテランに頼りきりの状態が続くと、後任の育成が後回しになりがちです。

「ミスが許されない業務だから」という理由で若手に任せず、結果的に人材の層が厚くならず、

将来的な経理体制に不安を抱える企業も少なくありません。

育成体制の整備と、誰が担当しても回る仕組み作りが今後ますます重要になります。

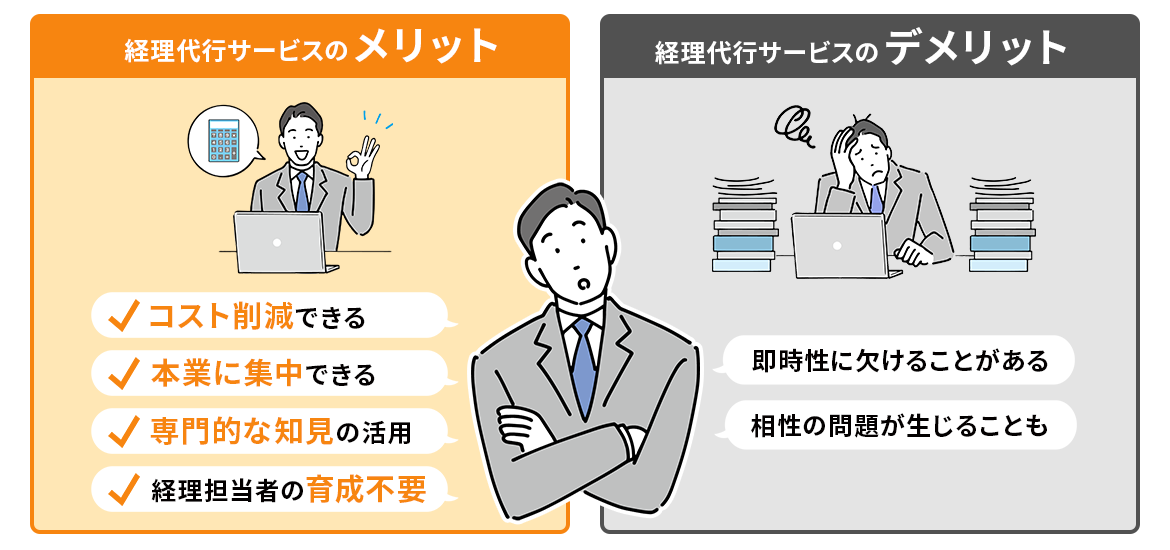

経理代行とは、日常の会計処理や給与計算、決算対応、税務申告などを

外部の税理士事務所や専門業者に委託するサービスです。

特に我々のような税理士事務所に頼むことが多いのは会計ソフトへの入力です。

それ以外にも、給与計算の代行なども行います。

コスト削減:自社で経理部門を維持するよりも費用を抑えられるケースが多い。

本業に集中できる:経営者やスタッフが煩雑な経理業務から解放される。

専門的な知見の活用:税理士や会計のプロによる対応で、安心して任せられる。

経理担当者の育成不要:担当者の育成や突然の退職などがない。

即時性に欠けることがある:データ反映に時間がかかるケースがある。

相性の問題:委託先との連携がスムーズでないと逆に手間がかかる。

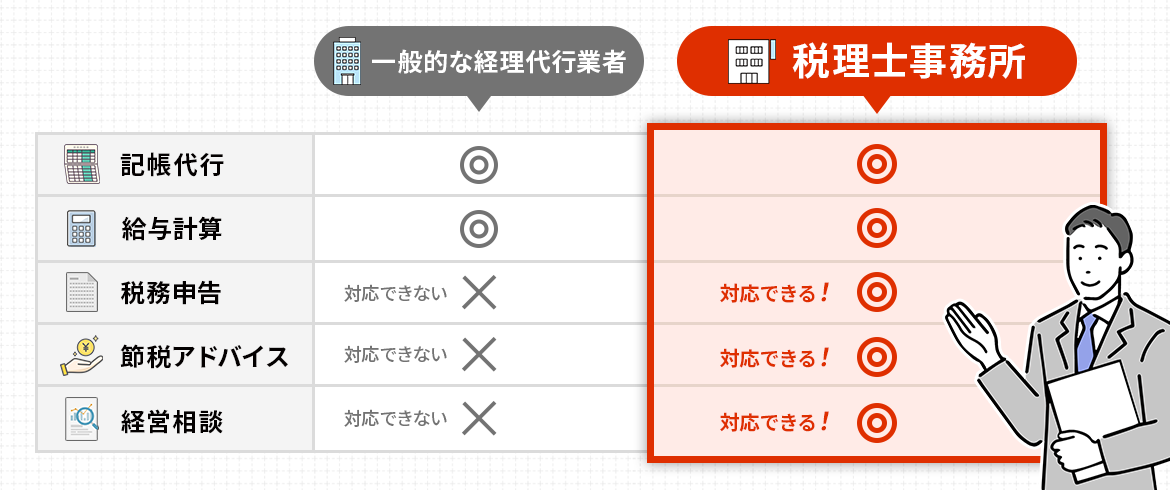

経理代行業者との大きな違いは、

税務面を含めたサポートができること、

最終的な手続きである「決算書・法人税申告書」の申告代行ができることです。

主に挙げると次のようなものがあります。

税理士は、税務申告に必要な書類の作成や申告業務を代行できます。

経理業務外注業者では対応できないため、税務申告も含めた一貫した対応が可能です。

税理士は、記帳代行だけでなく、節税対策や経営に関するアドバイスも提供できます。

これにより、企業の財務状況の改善や経営戦略の立案に役立ちます。

税理士事務所に経理業務を依頼することで、社内の人件費や教育コストを削減できます。

また、業務の効率化により、経理担当者の負担軽減にもつながります。

税理士は国家資格のため、法令遵守や専門知識に基づいた対応ができます。

そのため、経理業務を安心して任せることができます。

ただし税理士事務所でも、大きく2つに分かれます。

弊社(K&P税理士法人)では①②両方とも対応が可能なため、すでに経理担当者がいる場合や、

経理担当者が休職や退職などで、不在となってしまう場合でも対応が可能です。

また、担当者についても、基本的に1名体制が多いですが、

原則として窓口担当者と税務担当者の2名体制にしているので、

長期に連絡が取れない、などは起こりません。

とはいえ、いきなり代行もハードルが高いかもしれません。

経理代行を成功させるためには、次の点に注意することが重要です。

経理代行は、業務の効率化やリスクの軽減に効果的な手段ですが、導入には慎重な検討が必要です。

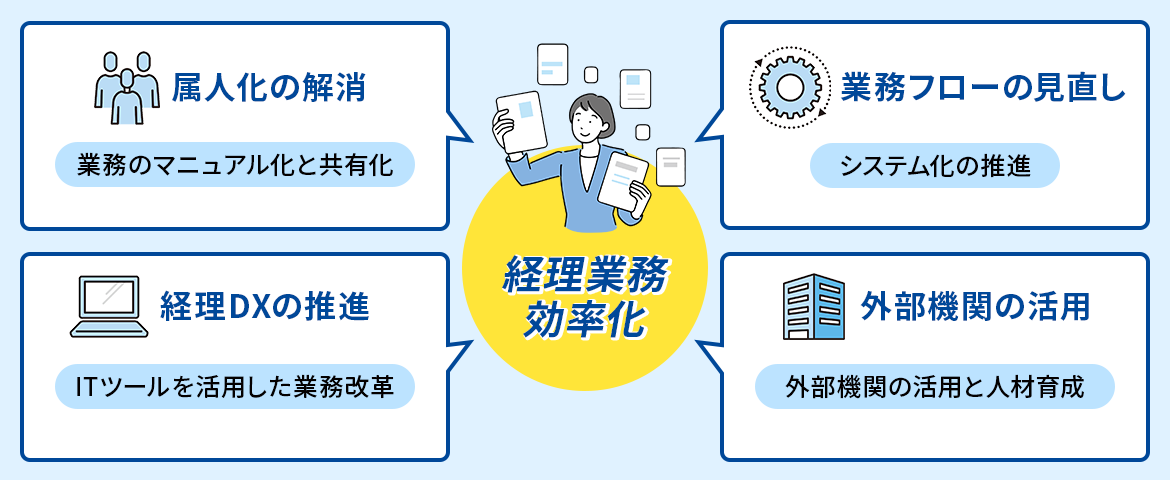

経理業務を効率化するにはいくつか方法がありますが、ここでは4つの方法を上げます。

経理業務が特定の担当者に依存していると、急な退職や不在時に業務が滞ってしまいます。

これを防ぐには、業務のマニュアル化と社内での情報共有体制の整備が不可欠です。

「日次・月次処理の流れや判断基準を明文化」「ファイル名・保存場所のルール統一」

「業務を属人化せず、複数人で分担・チェックする体制を構築」など、

引き継ぎの負担を減らし、業務の再現性を高めることが大切です。

経理業務の中には、二重入力や手作業によるチェックなど、非効率な流れが多く残っている場合があります。

これを解消するには、業務フローを棚卸しし、再設計や、システム化によって合理化を図ることが有効です。

「会計ソフトや経費精算システムの導入」「データ入力の自動化(OCR、クラウド連携)」

「電子帳簿保存法に対応した運用の見直し」など、業務にあったツール選定と、段階的な導入が成功のカギとなります。

単なるシステム導入だけではなく、経理業務そのもののあり方を変えていく

「経理DX(デジタルトランスフォーメーション)」も重要です。

「紙文化からの脱却(請求書・領収書の電子化)」「クラウド会計による自動化」

「RPAによる繰り返し作業の自動化」など、DXは一度に全てを変えるのではなく、

優先順位をつけて段階的に進めることが現実的です。

中小企業などでは、経理専任者の確保が難しいケースもあります。

そうした場合、外部機関の活用や、社内人材の育成も効率化になります。

「経理代行・記帳代行サービスの利用」「業務ごとに外注範囲を明確に設定」

「自社内では判断・管理に集中」などが行えるようにします。

また、業務を任せられる社内メンバーの育成を並行して進めることが、

長期的な効率化とリスクヘッジにつながります。

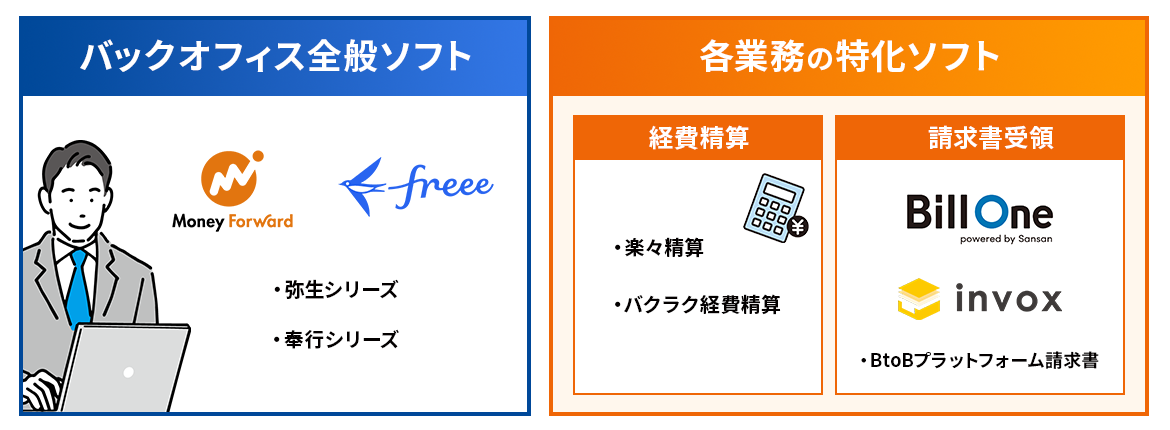

主なものとして、次のようなものがあります。

ツールとしては上記に上げたように様々なソフトがありますが、

自社ですべての初期設定をするというのは、非常に労力がかかります。

たとえば、

などソフト導入には悩みがつきものです。

良くお聞きするのは、「ソフト会社に問い合わせたものの、ソフトの利用方法は教えてもらったが、

自社でどう使うかわからなかった・・・」というお声をいただきます。

そのため、下記のいずれかのパターンを取るのが効率的です。

自計化(自社で会計処理などを行うこと)を目指すのか、

外部機関(税理士事務所や導入支援機関など)を活用し、早期に軌道に乗せるのか、

検討が必要な部分です。

弊社は兵庫県尼崎市にありますが、大阪に最も近いエリアの一つで、

阪神沿線に位置しながらも大阪市内までは電車で10分もかかりません。

そのため、尼崎市のお客様だけでなく、

西宮市・伊丹市・大阪市など、近隣地域のお客様にも幅広く対応しています。

大阪エリアは企業の集積度が全国的にも非常に高く、

それに比例して人材の採用競争も激化しています。

経理人材も例外ではなく、特に専門知識を持つ経験者の採用は年々難しくなっており、

一から育てるか、経験の浅い方を採用するケースが増えています。

その結果、多くの中小企業では

「経理業務の属人化」や「慢性的な人手不足」が

経営上の深刻な課題として浮上しています。

実際、ある調査では、経理担当者が抱える悩みの第1位が「業務の属人化」であり、

別の調査でも半数以上の経理担当者が

人手不足を「深刻」だと感じているという結果が出ています。

また、大阪の経理職の給与水準は比較的高く、

平均年収が約430万円にのぼるというデータもあります。

このように、求人倍率や給与相場の面でも人材獲得競争が激しいため、

優秀な経理人材の確保と定着は、多くの企業経営者にとって頭の痛い問題となっているのが実情です。

Sansan、「経理の人手不足に関する実態調査」を実施 | Sansan株式会社のプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000550.000049627.html

「中小企業の経理担当者の働き方&実務の困りごと実態調査」働く悩みとスキルアップ編を公表 | 株式会社ミロク情報サービスのプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000391.000018493.html

大阪ならではの企業文化や商習慣も、経理業務やアウトソーシングの在り方に影響しています。

例えば、良いものをいかに安く手に入れるかを重視する

合理的な価値観は根強いように思えます。

商談の中で「もうちょっと安ならへんの?」など、

価格交渉も商取引におけるコミュニケーションの一環として捉えられがちです。

合理性を重んじる気質が強い一方で、

人情味にあふれた人間関係を大切にするのも大阪の特徴です。

特に重要な取引においては、

オンラインのやり取りだけでは得られない信頼関係を、

対面でのコミュニケーションを通じて築くことが重視される傾向にあります。

このような背景から、経理業務の外注においても

「相手の顔が見えること」や「信頼できる人間かどうか」が判断基準となりやすく、

単に価格や効率だけでなく、

対面での付き合いや信頼関係を重んじる風土があると言えるでしょう。

中小企業の間でのクラウド会計導入や

DX(デジタル・トランスフォーメーション)への対応は

徐々に進みつつあるものの、依然として課題も多い状況です。

インボイス制度の開始など行政手続きのデジタル化推進も相まって

クラウド会計普及率は年々上昇し、

2025年3月末の調査では、

個人事業主のクラウド会計ソフト利用率は38.3%まで拡大しています。

一方、多くの中小企業にとって

DXへの道のりは平坦ではありません。

実際に本格的なDX(業務プロセスの改革やビジネスモデルの変革)まで

着手できている企業はまだ少数派で、

DXの最も進んだ段階にある企業は全体のわずか5.3%に過ぎないというデータもあります。

導入が進まない理由としては、

「IT・DX人材の不足」が最も多く挙げられており、

次いで「予算の確保が難しい」「何から手をつければよいか分からない」といった課題が続いています。

中小企業にとって、クラウド会計やDXの導入は

「重要だと分かってはいるが、着手しづらい」分野と言えます。

個人事業主のクラウド会計利用率は38.3%へ、拡大基調続く ≪ プレスリリース | 株式会社MM総研

https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=672

〈第4回 中小企業のDX推進実態調査〉中小企業の約74%が導入初期段階止まり DXの認知は進むも、実行は停滞 | 株式会社フォーバルのプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000117855.html

こうした大阪特有の事情を踏まえ、

K&P税理士法人は地域密着ならではの支援スタイルで強みを発揮しています。

拠点である兵庫県尼崎市は大阪府に隣接し、

大阪駅へは電車で10分とかからずアクセスできる利便性の高いエリアです。

この地理的な近さを活かし、

大阪市内はもちろん阪神間の企業にも迅速に駆け付け、

対面での細やかなフォローができる機動力があります。

しかもクラウド会計ソフトの導入支援だけでなく

「導入後の運用サポート」まで手厚い点が大きな特徴です。

実際、クラウドを導入したお客様には、自社で使いこなせるようになるまで寄り添い

丁寧に操作指導やフォローアップを行っています。

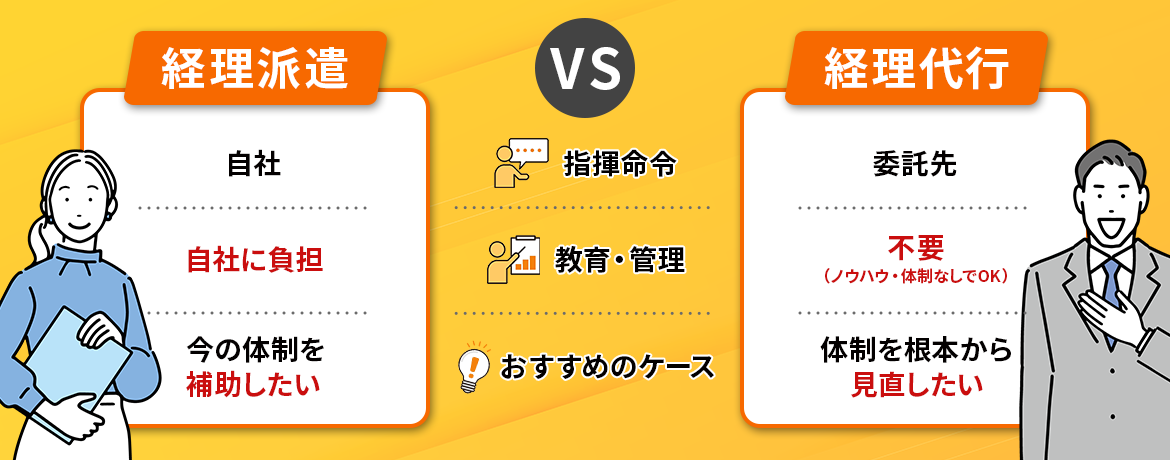

経理業務を外部に任せる方法として「経理派遣」と「経理代行」がありますが、

それぞれ特徴が異なります。

経理派遣は、自社に派遣社員を受け入れ、指揮命令のもと業務を行ってもらうスタイルです。

柔軟な対応がしやすく、既存の経理体制をサポートするには有効です。

一方、教育や管理は自社の負担で行う必要があります。

経理代行は、仕訳や請求書処理、月次決算などを外部に丸ごと委託するスタイルです。

自社にノウハウや体制がなくても、業務設計からサポートしてもらえる点が大きなメリットです。

属人化の解消や業務の標準化にもつながります。

「今ある経理体制を補いたいなら派遣」「体制そのものを見直したいなら代行」が一つの目安になります。

特に中小企業では、採用や教育の負担が重くなりがちなため、

代行のほうが効果を発揮するケースも多く見られます。

会社の規模や経理担当者の有無によって、経理に関する課題は大きく異なります。

ここでは、代表的な3つのケースを想定し、

それぞれに最適な経理代行サービスの活用イメージと、おおまかな費用感をご紹介します。

自社の状況に最も近いケースを参考に、経理体制を見直すヒントとしてご活用ください。

「経理担当者がいない」「経理担当者はいるが負担が大きい」「これから自社で経理を始めたい」

など、様々なニーズに合わせたプランをご提案可能です。

※下記の料金はあくまで一例です。

実際の料金は、仕訳数やご依頼いただく業務範囲によって変動します。

詳細についてはお気軽にご相談ください。

会計に関わる資料を送付いただければ、入力作業から対応します。

| 記帳代行料(仕訳数による) | 100仕訳 10,000円/月~ |

| 顧問契約(面談回数による) | 9,500円/月~ |

| 決算料 | 150,000円/年~ |

| 合計(月額) | 19,500円~ |

| 合計(年額) | 384,000円~ |

データチェックから対応が可能です。

| 顧問契約(面談回数による) | 9,500円/月~ |

| 決算料 | 150,000円/年~ |

| 合計(月額) | 9,500円~ |

| 合計(年額) | 264,000円~ |

会社を立ち上げたばかりの方、会社は何期か動いているが、

作業効率がいいソフトに切り替えたい方については、クラウド会計ソフトの導入支援から対応が可能です。

過去の会計ソフトの利用状況や、ご支援内容により、

「クラウド導入支援 100,000円~」対応しております。

クラウド会計ソフトはそれぞれ特徴があり、会社の業務フローや経理の体制によって向き・不向きがあります。

特に「マネーフォワード」と「freee」は、

銀行口座やクレジットカードと連携して仕訳を自動で提案する「自動仕訳機能」が強みです。

この機能を使えば、毎月の入力作業を過去の履歴に基づいて効率化でき、

「何の費用だったかな?」といった記憶に頼る手間が省けます。

ただし、両者には運用面で違いがあります。

たとえば、

・マネーフォワードは「仕訳候補を確認・承認して登録」するスタイル

・freee は「自動で仕訳を登録」するスタイル

このような違いがあるため、

「自社でどこを効率化したいか」「どのような作業スタイルが合っているか」を

明確にすることが、最適なツール選びのポイントです。

採用面接では、質問の仕方ひとつでその人の経験や考え方が大きく見えてきます。

経理担当者の場合、スキルだけでなく、正確性・対応力・人柄なども重要な要素です。

次のような質問を組み合わせるのも一つです。

■「前職ではどのような経理業務を担当していましたか?」

経理と一口に言っても、その担当範囲は会社によって大きく異なります。たとえば、

・会計ソフトへの入力を一通り任されていたのか

・一部の入力や仕訳のみ担当していたのか

・請求書の作成や入出金管理が中心だったのか

など、実務内容の違いから、その人のスキルの深さや対応力が見えてきます。

自社で求める役割が明確でないと、ミスマッチの原因にもなり得ます。

■「仕訳ミスを防ぐために、どのような工夫をしていましたか?」

この質問では、仕事に対する丁寧さ・確認の習慣・誠実な姿勢などが見えてきます。

あわせて、ミスをしたときにどう報告・修正したかという行動も確認すると良いでしょう。

■「月末や決算など忙しい時期を、どのように乗り越えていましたか?」

経理業務には繁忙期がつきものです。

この質問では、業務の優先順位のつけ方、プレッシャーへの耐性、チームとの連携などが見えてきます。

具体的なエピソードが出てくるかどうかが、信憑性のポイントです。

経理代行をスムーズに導入するためには、事前にいくつか準備しておくと安心です。

次のようなポイントを意識すると、導入後の業務がスムーズに流れやすくなります。

● 現在の経理業務の流れを整理する

誰が・いつ・どのような経理業務を行っているかの洗い出しをお願いします。

帳簿の作成、請求書の処理、入出金管理など、日常業務の把握は欠かせません。

あわせて、書類の保管方法や使用しているExcelファイルなども整理しておくと、代行側との引き継ぎがスムーズになります。

● 書類の受け渡し方法や保管場所を確認する

領収書・請求書・通帳コピーなどの紙資料の受け渡し方法については次の方法があります。

①紙資料のまま受け渡しする方法

②スキャンしてデータでやりとりする方法

どちらの方法が自社にとってやりやすいのかの検討をお願いします。

● 社内の経理窓口を決めておく

経理代行サービスを利用しても、社内の経理業務が完全になくなるわけではありません。

会計処理の多くを外部に任せることはできますが、資料の受け渡しや質疑応答などの対応は、社内で行う必要があります。

問い合わせ先が曖昧だと情報が分散し、業務が滞る可能性があるため、窓口担当者を明確にしておくことが重要です。

● 銀行口座のインターネットバンキングかどうかを確認する

銀行の取引情報を共有するには、

通帳コピーを提出する方法と、インターネットバンキングを通じて会計ソフトと直接連携する方法があります。

インターネットバンキングに対応しているかを把握しておくことで、初期設定がスムーズになるほか、

データの受け渡しも容易になります。

● 社内への周知・理解を得ておく

経理業務の一部を外部に委託することについて、関係する部署にも説明をしておきましょう。

たとえば営業部門が請求書を提出するルールが変わる場合など、事前に説明をしておくと、混乱を避けることができます。

基本的には、経理をアウトソーシングしていることで税務調査において不利になることはありません。

むしろ、しっかりとした体制でアウトソーシングを行っていれば、

帳簿や証憑の整理が進んでおり、調査がスムーズに進むケースも多く見られます。

重要なのは、「誰が経理をしているか」ではなく、「必要な資料が整っているかどうか」「内容に不明点がないか」です。

アウトソーシング先が適切に記帳・管理しており、社内でもやり取りの記録や証憑が整理されていれば、

問題になることはほとんどありません。

たとえば、次のような対応をしておくと安心です。

・日々の帳簿や領収書・請求書などをきちんと保存しておく

・会計処理の根拠(メモや社内連絡など)を簡単に振り返られるようにしておく

・いざというときに社内で責任をもって説明できる窓口担当者を決めておく

ご相談から業務開始までの流れは、以下のようになります。

状況によって異なりますが、早ければ1~2週間程度で開始することも可能です。

ここまで、クラウド会計といった便利なツールから、大阪エリア特有のビジネス環境まで、

経理業務を取り巻く様々なテーマについて解説してまいりました。

便利なツールを導入すれば、日々の作業は確かに楽になるかもしれません。

しかし、本記事で触れてきたように、多くの中小企業が直面している課題は、

それだけでは解決できない、より根深いものが多いのが実情です。

例えば、

これらの課題を乗り越えるには、自社の業務フローを根本から見直し、時には外部の専門家の力を借りて、

「誰がやっても回る、変化に強い経理体制」を構築することが不可欠です。

経理業務のアウトソーシングは、単なるコスト削減や業務の丸投げではありません。

それは、経営者であるあなたが、日々の煩雑な作業から解放され、

本当に向き合うべき「会社の未来を創る仕事」に集中するための、最も効果的な戦略投資です。

会社の数字を最もよく知る経理は、経営の羅針盤とも言える重要な部門です。

その羅針盤を、より正確に、より強く、そして持続可能なものにしていく。

そのための選択肢として、「経理のアウトソーシング」をご検討いただく一助となれば、

これほど嬉しいことはありません。

これだけは知っておいてほしい!

バックオフィス業務の改善に役立つ

ノウハウ・テクニック情報集結! ・・・・・

日々、多くの会社様より経理・労務を中心としたバックオフィス業務のご相談をいただいております。

こうした経験をもとに、バックオフィス業務の改善に役立てていける

ような情報を発信してまいります!